微米级精度作为精密工业制造领域的核心指标,其实现既依赖于机械、电子、材料、物理等学科的协同创新,也推动着精密加工工艺向高效化、智能化实现路径突破。

如今,微纳3D打印技术正在推动多项研发成果从实验室迈向产业化。例如,在生物医学领域,通过载活细胞打印能力,推动组织工程与再生医学的突破;在微电子行业,微米成型技术加速了芯片封装与柔性电子的发展;在航空航天领域,可实现轻质高强度构件的整体制造,从而显著提升装备性能。

为进一步提升微纳3D打印智能化、高效能、稳定性综合能力,摩方精密全新升级microArch® S230A(光学精度:2μm),通过智能参数调控与自动化调平系统深度融合,使微观器件自由构建产生数量级提升,正推动着高端制造业向微观尺度与功能集成的全新维度演进。

01 核心优势:从单点突破到系统化赋能

作为摩方精密的明星机型,microArch® S230A(2μm)的核心优势已从基础性能突破向系统化智能升级跃迁。此次迭代主要在自动化、兼容性两方面做优化提升:

自动水平调节系统,高精密调平少等待:S230A集成平台自动调平、绷膜动态校准与滚刀智能调节功能,工艺参数设置、液面平衡及流平时间控制等关键工序自动化,将打印前调平校准时间压缩至3分钟内完成,显著减少操作人员打印准备时间。其次搭载高精密运动控制系统,XYZ轴重复定位精度达±0.2μm,配合气浮平台与激光测距模块充分保障复杂异形微结构一次成型精度和质量。

多材料适配,覆盖科研和工业全场景需求:智能液槽加热系统,突破地域环境对材料流变特性的限制,兼容高粘度工程树脂,生物相容性树脂、耐高温树脂、牺牲树脂、陶瓷浆料(氧化锆/氧化铝)、高精度水凝胶等多种材料,支持从实验室原型到工业终端产品的全流程开发。

02 科研创新:构建跨领域技术底座

科研应用一:北京理工大学姜澜院士、韩伟娜研究员课题组《Addit. Manuf.》:具有高三维能力和高结构精度的定制微针的制造

北京理工大学姜澜院士、韩伟娜研究员团队提出了一种新型制造高精度三维微结构的加工方法。该团队采用microArch® S230 3D打印系统和飞秒激光贝塞尔光束制孔相结合的方法创建了具有高度定制、精确结构和高效加工的三维结构。并将该技术成功应用于定制微针的生产,包括斜尖微针和多孔微针,证明了该技术具有广泛、高效的微孔加工能力,峰值制孔速度可达每秒20万个孔。这项技术不仅为制造具有微细腔体结构的三维器件提供了创新方法,而且具有广泛的工业应用前景。

DOI:10.1016/j.addma.2024.104509

科研应用二:中国科学技术大学申书伟/胡祥龙/徐晓嵘教授《CEJ》: 双层给药微针用于治疗感染伤口

在精准医疗领域方面,来自中国科学技术大学徐晓嵘教授课题组开发了一种能够同时装载PB和CUR的多功能微针,采用S230 3D打印设备实现了微锥结构模板的高精度打印(直径:50μm,高度:40μm),并通过翻模技术制备了PDMS模具。该项研究成果可以扩展创建各种无痛、高效、抗吸湿和多药负载的微针,为病变提供协同治疗。

DOI:10.1016/j.cej.2024.154076

科研应用三:武汉大学薛龙建教授课题组《Chin. J. Chem.》:可用于减阻的仿鱼皮Janus水凝胶涂层

武汉大学动力与机械学院薛龙建教授课题组联合工业科学研究院赵焱教授设计开发了一种具有鱼鳞结构的Janus水凝胶涂层,该涂层由具有仿鱼鳞结构的减阻上表面和较强黏附性能的下表面组成,表现出优异的力学强度、抗溶胀、抗污染和减阻性能。作者通过S230 3D打印系统打印了以翘嘴鱼鱼鳞为原型的仿生模板。

DOI:10.1002/cjoc.202300678

科研应用四:武汉大学动力与机械学院薛龙建教授课题组《Science Advances》:拓扑弹性液体二极管

近日,薛龙建教授课题组又再次发布顶刊,受到南洋杉启发构建了仿生拓扑弹性液体二极管,同样采用了S230 3D打印系统制备了仿南洋杉叶片棘轮阵列硬模板,结合软印刷技术与基底预拉伸制备了TELD。该研究成果不仅能够实现液体的单向长程输运,还可对流动路径进行原位动态调控,为微流控系统提供了一种动态控制新策略。

DOI:10.1126/sciadv.adt9526

科研应用五:香港城市大学太赫兹与毫米波国家重点实验室《Nat. Commun.》:超宽带无色差超分辨广角太赫兹成像透镜

鉴于太赫兹信号的高穿透性和非电离特性,香港城市大学太赫兹与毫米波国家重点实验室成功研制了超宽带无色差超分辨广角太赫兹成像透镜,该透镜结构是通过S230 3D打印系统制备而成。

该项成果极大的推进了太赫兹成像技术的发展,突破了消色差透镜系统复杂,分辨率低,大数值孔径与大工作带宽不可兼容,消色差与消彗差不可兼容等技术难题,为新一代紧凑可集成的太赫兹成像系统的研发提供了全新的技术路径。

DOI:10.1038/s41467-024-55624-w

来自不同领域的科研成果共同证明,利用摩方微纳3D打印技术,可实现多尺度复杂科研结构的精准制备,将研发周期大幅度缩短,助力生物医疗、仿生工程、精密电子、超材料、新材料、太赫兹等多个高精尖科研领域取得突破性成果,为复杂结构的高效制备与性能定向优化提供了系统性解决方案。

03工业赋能:重塑高端制造产业链

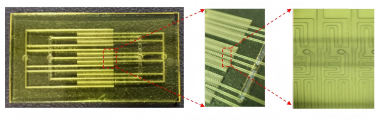

在工业领域,摩方微纳3D打印技术也发挥着重要的赋能与支持作用。北京大学南昌创新研究院联合摩方,利用S230A 3D打印系统开发出204通道高通量微流控芯片。该芯片通过W/O/W双乳化模板,成功制备PLGA-纳曲酮载药微球,粒径均一性CV值<5%,包封率达85.3%,推动阿片类药物依赖治疗进入临床转化阶段。

相较于传统微流控制备方法,本技术通过高精密增材制造工艺有效解决了通量受限、粒径分布不均、生产成本高及制备效率低等技术难题,大大提升了药物控释的精准度。该研究成果不仅实现了微流控载药微球制备技术从实验室规模向工业化生产的跨越,更为新型药物递送系统的开发提供了重要支持。

图:可定制化设计微流控芯片

近年,德国工业巨头BANTLE 3D陆续用摩方设备完成了多个高难度项目,包括一块完整机械手表所需的百余个微型零部件;化妆品行业的睫毛膏刷模;医疗领域的生物相容性零件;电气行业非导电陶瓷部件的初步工艺试验等,助力其客户突破传统工艺瓶颈的微型加工技术。近日,BANTLE 3D即将引入S230A 3D打印系统,成为欧洲具备2μm级工业打印能力的企业之一。其新建2000㎡工厂集成脱脂烧结产线,预计为精密电子、高端通讯、航空航天领域提供耐高温陶瓷组件。

04 以精密之名,驱动无限可能

从确保实现微流控芯片高通量构建,到高端通信器件的商业化落地,摩方微纳3D打印系统始终以技术为锚点,建立科研创新和产业落地的双向赋能机制。截至2025年4月,摩方已支持超百篇SCI顶刊论文、多个产业化项目,并与全球40国顶尖机构共建精密制造生态。未来,我们将继续以“微米级创新”重塑宏观世界,与合作伙伴共赴精密制造新纪元。